گV’…ڈî•ٌNews release

- ‘S‚ؤ

- ƒCƒxƒ“ƒg

- ƒTƒچƒ“چuچہ

- ƒuƒچƒO

- ‚¨’m‚点

2026/02/05پ@

‚REڈ¬ƒlƒ^’ پ@Vol.31پ@’f”MڈZ‘î‚إ‰ُ“K‚بڈZ‚ـ‚¢‚ً–عژw‚»‚¤پI

2026/01/24پ@

پuگه‘ن‚¨‚à‚؟‚ل•a‰@ƒGƒR‡Dپv‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½

2025/11/14پ@

پuگه‘ن‚¨‚à‚؟‚ل•a‰@ƒGƒR‡Cپv‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½

2025/11/06پ@

‚REڈ¬ƒlƒ^’ پ@Vol.30پ@ƒfƒRٹˆ‚ء‚ؤ‚ب‚ٌ‚¾پH

2025/10/04پ@

پuگه‘ن‚¨‚à‚؟‚ل•a‰@ƒGƒR‡Bپv‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½

چuچہپEƒCƒxƒ“ƒgCourse / Event information

-

پuگeژq‚إژè‚·‚«کaژ†‚ًٹw‚شپ`چ÷‚à‚و‚¤‚جƒRپ[ƒXƒ^پ[‚ًچى‚낤پIپ`پv‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½پB

-

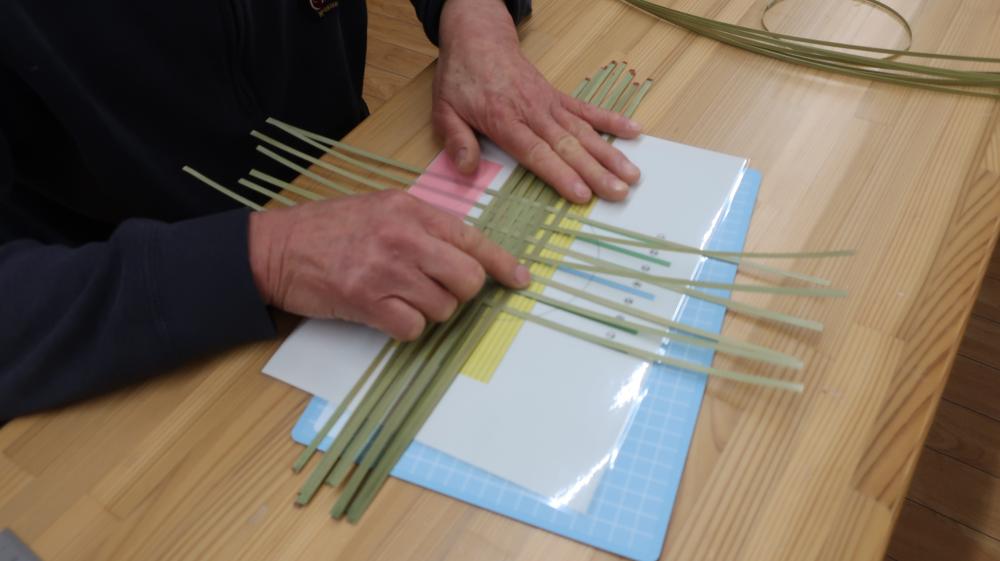

پw’|‚ذ‚²‚©‚ç•ز‚فڈم‚°‚éپu‚و‚낸âؤپv‚ً‚آ‚‚낤پôپ`‚ا‚ٌ‚بڈ¬•¨‚ً“ü‚ê‚و‚¤‚©‚بپHپ`پx‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½

-

پuƒAƒtƒٹƒJƒ]ƒE‚ج•@ژہŒ±‚ً‚µ‚ؤ‚ف‚و‚¤پI in ”ھ–طژR“®•¨Œِ‰€پv‚ج‚²ˆؤ“à

-

پuگ‡–°‚ئگHژ–پ`‚«‚ج‚¤‰½گH‚ׂ½پH ‚»‚µ‚ؤپA‚«‚ه‚¤‰½گH‚ׂéپHپ`پv‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½

گV’…ڈî•ٌ‚جچi‚èچ‚فŒںچُ‹C‚ة‚ب‚éƒڈپ[ƒh‚©‚çچi‚èچ‚ف

گه‘ن‚炵‚¢ƒGƒR‚ب‚±‚ئپI“m‚ج“sƒXƒ^ƒCƒ‹پô

ٹآ‹«‚ةٹض‚·‚铤’mژ¯‚₨“¾‚بƒLƒƒƒ“ƒyپ[ƒ“‚ب‚اپA‚ف‚ب‚³‚ٌ‚جٹآ‹«‚ة—D‚µ‚¢•é‚炵‚ً‰‰‡‚·‚éƒRƒ“ƒeƒ“ƒc‚ًچXگV‚µ‚ـ‚·پڑ

Œِژ®ƒnƒbƒVƒ…ƒ^ƒOپ@#“m‚ج“sƒXƒ^ƒCƒ‹